Programmation

Du 6 au 21 juillet 2025

L'IMA, invité au festival d'Avignon 2025

La 79e édition du Festival d’Avignon célèbre la langue arabe. À cette occasion, l'IMA est associé à plusieurs initiatives remarquables et y présente notamment, avec le soutien de l'Abu Dhabi Arabic Language Centre, La voix des femmes, spectacle hommage à Oum Kalthoum, et Nour, nuit de célébration poétique de la langue arabe en coproduction avec le Festival d'Avignon.

Tout le programme

Spectacles

L'IMA, invité au festival d'Avignon 2025 | Nour, une célébration poétique de la langue arabe

15 juillet 2025

Rencontres et débats

L'IMA, invité au festival d'Avignon 2025 | Radio Live - Chapitre 3 : Réuni·es

16 Juil21 Juil 2025

Le monde arabe pour tous

L’IMA met à la disposition du public des ressources et services adaptés à tous pour faciliter et encourager l’étude, la connaissance et la compréhension du monde arabe, de sa langue, de sa civilisation.

L'IMA vous donne rendez-vous

Magazine

Collections

Bassin au nom du calife mamelouk al-Mustanjid bi-llâh, Égypte, 15e siècle

À découvrir dans l’exposition “Mamlouks, un Orient connecté”, au musée du Louvre jusqu'au 28 juillet 2025, puis au Louvre Abu Dhabi du 17 septembre 2025 au 25 janvier 2026En boutique

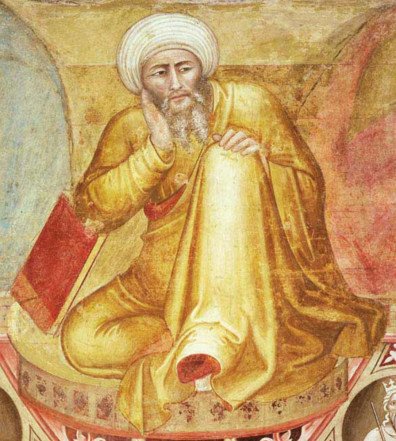

À l’occasion de la quatrième saison de Falsafa - les Rendez-vous de la philosophie arabe

Focus sur la philosophie islamique

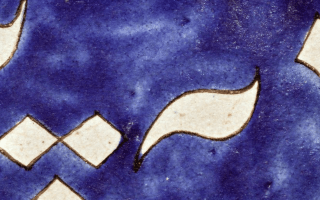

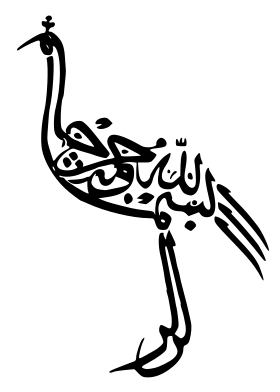

Dans le cadre de l'exposition “Ecrire ou calligraphier?”, à l'IMA jusqu'au 21 septembre

Focus sur la calligraphie arabe

Venir à l'IMA

Institut du monde arabe

1 Rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris

- Métro : Ligne 7, Jussieu ou Ligne 10, Cardinal Lemoine

- Bus : Lignes 24, 63, 67, 86, 87, 89

- Vélib' : Stations n° 5020, n°5019, n°502

- Parking : 1, rue des Fossés saint Bernard, 75005 Paris