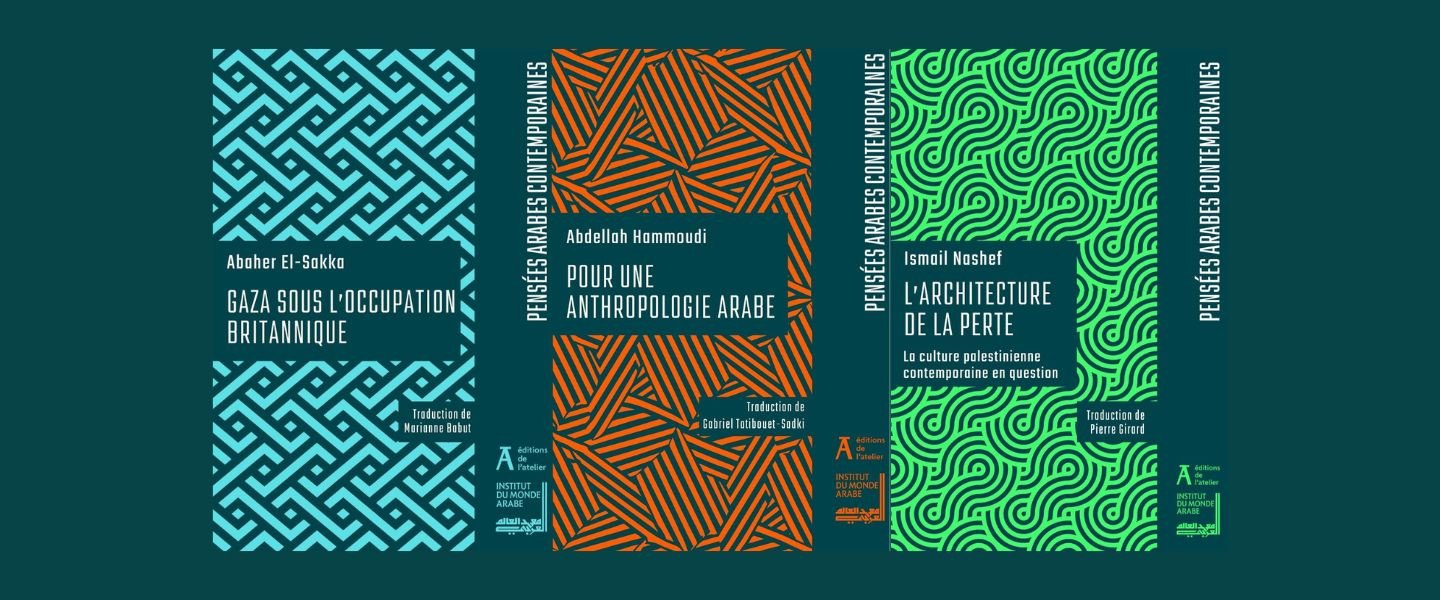

Pensées arabes contemporaines, une deuxième vague

L'IMA et les éditions de L'Atelier lancent la deuxième partie de leur collection

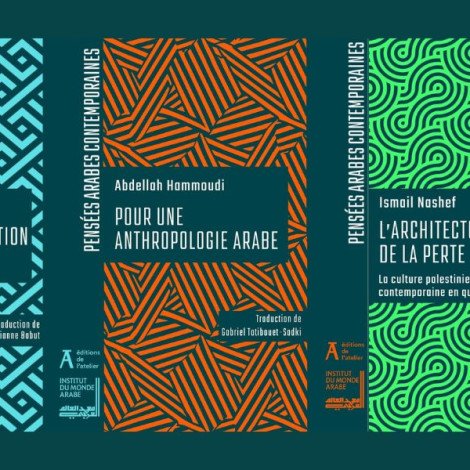

Un an après la parution des deux premiers titres, trois nouvelles traduction viennent s'ajouter à la collection « Pensées arabes contemporaines » lancée par les éditions de L'Atelier et l'Institut du monde arabe : Gaza sous l'occupation britannique d'Abaher El-Sakka, l'Architecture de la perte d'Ismail Nashef et Pour une anthropologie arabe d'Abdellah Hammoudi.

L'Institut du monde arabe et les Éditions de l'Atelier alimentent davantage la collection « Pensées arabes contemporaines ». Les cinq volumes déjà parus sont l'aboutissement d'un travail de longue haleine, débuté avec l'établissement du catalogue Pensées arabes en traduction, projet initié par l'Institut français : une sélection d’ouvrages de sciences humaines et sociales, dont les auteurs préconisent la traduction de l'arabe en français.

Quelles sont les caractéristiques du bon sociologue ? Quels conseils donnerais-je au jeune chercheur ? Avant tout, il doit penser et vivre sa société comme une entité extérieure, comme une source continuelle d'étonnement, se convaincre du fait que rien n'est donné de manière transparente. Il doit posséder la faculté de voir les choses extérieurement et se méfier de toute intimité trompeuse. L'étonnement est fondamental, il est la source de toute pensée scientifique et la condition de son existence.

Abdellah Hammoudi

Abdellah Hammoudi

Pour une anthropologie arabe

Un livre qui signe l'avènement d'une science sociale postcoloniale réellement émancipée.

L'ouvrage qui propose de fonder un projet d’anthropologie en langue arabe, à la fois enraciné et ouvert, critique et rigoureux. Nourri de décennies d’enquêtes de terrain, de réflexions épistémologiques et de confrontations avec les traditions scientifiques occidentales, il esquisse les contours d’une anthropologie située, engagée dans les préoccupations de sa société et parlant dans sa ou ses langues. À travers articles, entretiens et analyses, l’auteur explore la question centrale du positionnement du chercheur face à la société qu’il étudie, la pluralité des langues et des héritages, et la possibilité d’une connaissance construite à partir d’un « chez-soi » en dialogue avec l’universel.

Traduit de l'arabe par Gabriel Tatibouet-Sadki, 240 pages, 22€

Abaher El-Sakka

Gaza sous l'occupation britannique

Avant d'être un symbole de guerre, Gaza fut une ville vivante, commerçante, intellectuelle - ce livre en restitue la mémoire oubliée.

Ce livre propose une histoire urbaine et sociale de Gaza, du premier conseil municipal sous l’Empire ottoman (1893) à la fin du « mandat britannique » (1948). S’appuyant sur une approche microsociologique, l’auteur retrace la fabrique de la ville, décrit la composition de la société, les différents centres de pouvoir, l’activité économique, éducative et culturelle ainsi que les sociabilités qui font le quotidien : religiosités populaires, alliances matrimoniales, cuisine… Sont également examinées les relations entre groupes confessionnels, les tensions avec l’administration britannique, l’augmentation du nombre d’immigrés juifs en particulier européens et la montée des organisations civiles et politiques, de la grève de 1936 à la Grande Révolte. L'ouvrage redonne à Gaza son épaisseur historique et rappelle sa centralité dans l’histoire palestinienne.

Traduit de l'arabe par Marianne Babut, 376 pages, 22€

Ismail Nashef

L'architecture de la perte

La Nakba n'est pas un souvenir. Elle est une structure, une matrice de sens et de silence, de résistances et d'effacement.

Comment penser une culture lorsqu’elle se construit sur une absence ? Sur une perte initiale – celle d’une terre, d’un chez-soi, d’un avenir ? Dans cet essai majeur, l’anthropologue palestinien Ismail Nashef explore les fondements affectifs, symboliques et politiques de la culture palestinienne contemporaine. Il y déploie une lecture radicale et novatrice : la culture palestinienne n'est pas seulement marquée par la perte, elle est structurée par elle, particulièrement depuis les accords d’Oslo et l’affaiblissement des perspectives politiques qui ont suivi. Avec la rigueur du chercheur, l’acuité du témoin, et la sensibilité de l’écrivain, Nashef analyse les effets de la dépossession dans l’art, la littérature, l’espace urbain ou encore les récits collectifs.

Traduit de l'arabe par Pierre Girard, 304 pages, 22€

Les auteurs

Abdellah Hammoudi

Abdellah Hammoudi est professeur émérite d’anthropologie à l’université de Princeton (USA). Anthropologue de renommée internationale, il a publié de nombreux ouvrages, notamment en français.

Abaher El-Sakka

Abaher El-Sakka est sociologue, professeur de sociologie à l’Université de Birzeit, en Palestine et chercheur invité dans plusieurs universités en France et en Belgique. Une large partie de ses recherches porte sur l’histoire sociale de la ville de Gaza.

Ismail Nashef

Ismail Nashef est anthropologue, professeur au Doha Institute for Graduate Studies. Ses recherches ont porté sur les prisonniers politiques palestiniens, puis sur la culture, l’esthétique et l’idéologie dans les contextes coloniaux.

Pour aller plus loin

Découvrez la genèse du projet

Le catalogue « Pensées arabes en traduction »

Redécouvrez les deux premiers ouvrages

Premiers ouvrages de la collection