Selon une légende répandue dans tout le Golfe, la perle était le produit d’une sorte de miracle : l’huître, remontée à la surface de l’eau, s’ouvrait assez pour qu’y pénètre une goutte de pluie ou de rosée. Naissait ensuite une perle... aussi précieuse - et plus encore - que peut l’être la pluie, dans ces régions du monde. Jusqu’aux années 1930, l’exploitation des perles constitua la ressource économique majeure du Golfe, et de Bahreïn en particulier. Principale activité des populations sédentaires, elle procurait également aux pasteurs nomades un complément très apprécié.

La qualité de la nacre de la mahhâra était telle que l’on exportait ses coquilles en quantités importante vers l’Inde. Mais, dans les années 1920/30 des pêcheurs voulurent s’opposer à ce négoce, suite à plusieurs années de pêches infructueuses. Ils pensaient, en effet, qu’en cessant de rejeter les coquilles à la mer, comme il était de coutume auparavant, les bancs d’huîtres ne pouvaient plus se régénérer. De fait, la croissance des huîtres perlières, l’étendue des bancs et, conséquemment, la production de perles pouvaient varier d’une année à l’autre de façon assez considérable, sans que l’on connût pour autant les raisons de ces changements, ni non plus que l’on prît aucune précaution relativement à l’entretien des bancs.

Au plus haut de l’échelle sociale se situait le tâjir, gros commerçant en perles et armateur. Les capitaines des bateaux pratiquaient, eux aussi, le négoce. Les perles étaient revendues directement en Inde, en Europe ou à des marchands étrangers venus spécialement à Bahreïn pour les acquérir. Le plus souvent les tâjirs étaient indispensables à la bonne marche du système ; ces hommes, enrichis grâce au commerce des perles, avaient en général accru leur fortune ensuite en se livrant à d’autres activités qui allaient du transport de marchandises aux prêts de capitaux. Le financement de l’activité perlière reposait donc sur eux.

A l’approche de l’ouverture de la saison de pêche, le capitaine du bateau recrutait son équipage, faisait remettre en état le boutre par les « hisseurs » et se procurait le ravitaillement pour une durée qui pouvait varier de dix à vingt jours. Le choix du banc d’huîtres perlières était laissé à l’initiative du capitaine. Arrivé à l’endroit choisi, l’ancre était jetée, vent arrière, à l’extrémité du banc que l’on atteignait en dérivant après avoir filé du câble. Le travail commençait alors. Avant d’entrer dans l’eau le plongeur revêtait une combinaison de tissu noir ou blanc (al-selah) ou un pantalon noir ou de couleur foncée (al-shamshûl) pour se protéger des poissons dangereux.

La couleur noire croyait-on rendait les pêcheurs moins discernables sur les fonds marins alors que le vêtement blanc inspirait de la répugnance ou effrayait certaines espèces aquatiques, la raie notamment. A cet équipement il ajoutait une pince à nez (al-ftâm), des boules de coton huilé avec lesquelles il se bouchait les oreilles, des protège-doigts en cuir (al-khabat) pour n’être pas blessé en procédant à l’arrachage des huîtres ainsi qu’un panier en fibre de coco tressée (al-diyin), servant à emmagasiner les coquillages, et qu’il suspendait à son cou. Tout cet équipement était acheté par lui. Le « hisseur » se procurait seulement un poids de pierre de 6 kg environ qui devait accélérer la descente du plongeur et était relié à une corde fixée à l’aviron.

En outre plongeurs et « hisseurs » devaient également acheter les couteaux (al-mufâliq) destinés à l’ouverture des huîtres. Prêt à entrer dans l’eau, le plongeur, un pied posé sur le poids, se laissait descendre progressivement par le « hisseur » qui laissait filer la corde lestée. Il plongeait en apnée. Sitôt qu’il arrivait sur le banc d’huîtres, le poids était remonté par le « hisseur » et fixé à l’aviron. Le travail était continu, du lever au coucher du soleil. Il était interrompu par de brefs moments de repos et de prière. Quelques dattes et un peu de café étaient tout ce qu’un pêcheur absorbait le matin, jusqu’au soir où il prenait un repas plus consistant de riz et de poisson. Car on ne pouvait plonger l’estomac plein.

L’ouverture des huîtres avait lieu le soir, une heure avant le coucher du soleil. Les huîtres étaient laissées à l’air plusieurs heures pour faire mourir le mollusque, ce qui rendait l’ouverture plus aisée. Les hommes s’asseyaient en deux rangs, une pile d’huîtres devant chacun d’eux, tandis que le capitaine, assis en position surélevée, les surveillait. L’huître était ouverte à l’aide d’un couteau avec lequel le pêcheur fouillait le mollusque à la recherche de la perle. Le capitaine recueillait ensuite les perles qu’il plaçait dans un tissu rouge et rangeait dans son coffre.

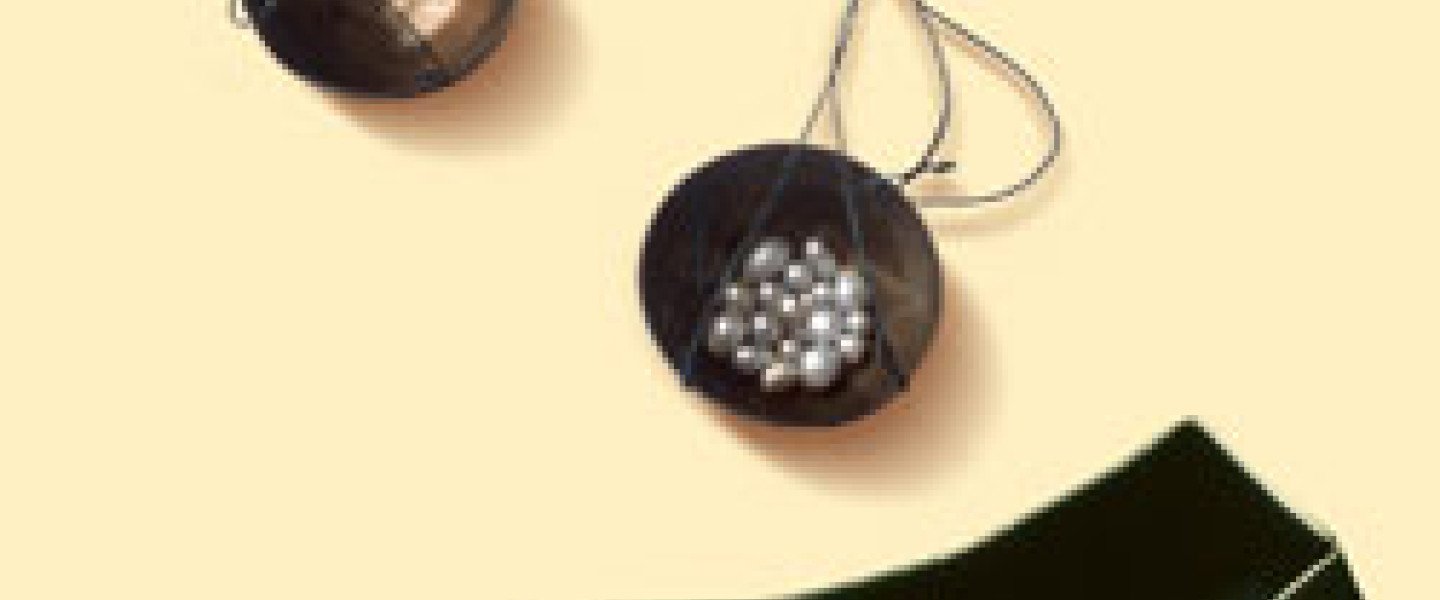

Acquises par le marchand, les perles étaient classées selon leur taille, puis estimées d’après leur poids, leur forme, leur couleur, l’aspect de la nacre. Les perles de belle taille, commercialisées individuellement étaient mises à part. Les autres étaient sélectionnées d’après leur grosseur à l’aide de récipients (al-tûs, sg. al-tâsa) en cuivre, percées de trous plus ou moins grands. Ainsi la masse des perles était passée du tamis le plus large au plus petit. Les plus belles perles étaient pesées et estimées d’après une unité de valeur, le shaw, différent d’une région à l’autre.

L’achat de perles donnait lieu à de longues transactions. Les négociations s’effectuaient en grand secret et un code était utilisé pour déterminer les prix à l’abri des regards indiscrets. Assis face à face les deux hommes plaçaient un morceau d’étoffe sur leurs deux mains puis commençaient les tractations. Après avoir été acquises par les marchands locaux, les perles étaient percées soit à Bahreïn, soit en Inde, à Bombay, puis commercialisées à l’échelle mondiale. Les perles étaient en effet exportées car, du fait de leur prix sur le marché, elles constituaient l’essentiel des revenus de la population locale. À partir de 1930 le déclin fut nettement affirmé. La découverte du pétrole en 1932 mit un terme définitif à l’exploitation perlière.